Z会幼児コースはめんどくさい・難しいのか検証したページです。

Z会幼児コースを受講する方の評判を集めると「めんどくさい」という声は結構ありました。そして、我が家で実際にZ会幼児コースを受講してみましたが、難しいと感じる点があったのは否めません。

この記事では、なぜZ会幼児コースは面倒なのか・難しいのかという点を包み隠さず正直にお伝えしていきます。

Z会幼児コースはめんどくさい?リアルな評判から検証

Z会幼児コースはめんどくさいのか真実を知るべく、Z会幼児コースを実際に受講した人にアンケートを実施。

アンケートの中で、このコースがめんどくさかったという感想を持っていた人に詳しく感想を聞き、何がどうめんどくさかったかを深掘りしてみました。

では具体的にどのような要素が親の負担になるのか、詳しく紹介していきます。

親子で取り組む体験教材がめんどくさい

Z会幼児コースには、親子で取り組む体験教材「ぺあぜっと」が存在します。その教材が思いのほかめんどくさいと思っている人が少なくないようです。

毎月体験学習として、親子で実験や工作的なものをやる必要があり、それがかなり面倒くさいと感じました。

材料はほぼ家にあるもので揃いますが、中にはないものもあり、材料を買いに行ったりして負担に感じました。

毎月ではなく3.4ヶ月に1回程度にしてほしいです。

Z会幼児コースを利用して残念だった部分は「親の負担が減らなかった」ところです。面倒くさくて大変でした。

幼児向けの通信講座によっては、幼児1人で学ぶことができたりするものもありますが、Z会幼児コースは親が子供と一緒にいて教えてあげないといけないため、親の負担が減らず、私のストレスになっていたのは残念に感じました。

「提出課題」など親子で取り組まないといけない教材もあり、玩具の提供も無いため、幼児1人では学べないので、根気のある親ありきの幼児向け通信講座だなと感じました。

全体的に教材はバランスが取れていて良かったのですが、「ぺあぜっと」という工作などの体験型の教材が、親の手間や時間が必要で、面倒さがまさります。これがメインなのに、できずに残念でした。

兄弟もおり普段働いていため、子供と一緒に工作をしたり問題を解く時間がなく、取り組めずに終わってしまった物があり、料金がもったいないと感じています。

教材としてはとても良いと思ったのですが無駄にしてしまい残念でした。

算数や国語といった机に向かって問題を解くものだけならよかったのですが、森に出かけたり植物の観察をしたりする課題もあり、私(母)の仕事が忙しかったこともあって、面倒極まりなかったです。結果的についつい後回しになりました

子どもの身近な疑問や新しい発見を、親子でコミュニケーションを取りつつ体験していく。素晴らしいことだと思います。

ただ、親が忙しく時間が取れないと、この教材を利用する意味が全くありません。

私はあまりにもこれが面倒だったため、止むなく途中退会しました。

実際に公園や外に出て行う課題などが多く、忙しい時などは親の負担も少し大きいのが面倒で苦労しました。

z会幼児コースがめんどくさいという意見の中で、最も多かったのがこの「体験教材がめんどくさい」です。

親子でやる体験教材はこのコースの強みでもあるのですが、それがデメリットに感じる人も少なくないようです。

実際にZ会幼児コースで後悔した理由でも1番多い結果となっていたので、この点は事前に知ったうえで検討しましょう。

親子のサポートが必須なのでめんどくさい

幼児コースの体験教材以外の通常教材も親のサポートが必須になるケースが多いようで、他のノータッチで任せられる教材と比べるとめんどくさいと思っている人が多いようです。

まだ幼稚園生なので子供一人で体験やドリルに取り組むことができず、こどもちゃれんじのようにDVDをみて自分でできるようになるというよりは、しっかり親のサポートが必要になってくるのがめんどくさいです。

キャラクターやイラストがイマイチで子供の食いつきがあまり良くなく、ワークをやるためのご機嫌とりを親がしないといけない点は非常に面倒でした。

小さい子が取り組むものなのでもう少し可愛いキャラにすればもっとウケて、それによりやる気もアップするかもと思いました。

おもちゃなどがあるわけではなく、学習がメインの教材です。

オールカラーで楽しい雰囲気ではありますが、子供が積極的にやりたがる内容にもなっておらず、モチベーションをあげるのが大変で面倒です。

教材が子供の食い付きの良いイラストやキャラクターなどが使われていないので、特に幼い子供だとモチベーションの上がる要素がなくて面倒でした。

しかも努力の甲斐もなく、直ぐに飽きてしまいました。また、イラストがあっても子供向けだという印象を受けなかったので、尚更興味を引く事が難しかったです。

常に親が付きっ切りで先ずやる気を起こさせたりモチベーションを保てるようにフォローしていないといけなかったので、子供だけでなく親にも面倒な負担がかかるのは残念でした。

問題の文字が多くて理解力が必要であるうえ、ちょっと雰囲気が暗く、問題の意味がわからないことや、解いてて楽しくないようです。

結果的にフォローしないといけないので、面倒でした。

Z会の問題は淡泊なので、勉強に前向きじゃない方に対してはちょっと雰囲気が合わない場合があると思います。

Z会は問題が難しくて付きっきりになることや、やる気をいちいち上げてあげる必要がある点がめんどくさい、と思う人がかなり多かったです。

教材が少ないせいで面倒な要素がでてくる

Z会幼児コースの教材が少ないせいで、思いもよらない面倒な要素が出てしまったという声もあります。

全体的なボリュームも少なく市販のドリルを買い足さなければならない点も面倒まポイントです。

工夫の凝らされた質の高い問題が多かったのですが、問題の数がそれほど多くなく、あっという間にワークが終わってしまい、次の月までのモチベーション維持が面倒でした。

また、保護者と一緒に取り組まなければならない課題については内容によっては負担になってためてしまっていたので、親子課題ありきのワークはもう少し少なくてもいいかなと思いました。

ボリュームが少なくて繰り返し学習には向かないため、次の教材がくるまでのモチベーション維持が面倒でした。また、教材そのものもやる気を引き出す工夫が少ないので、こちらもモチベーション維持が面倒。もう少しやる気のある教材になるよう、工夫をしてほしいと思います。

教材のボリュームが少ないので代わりのドリルを買わなければならない、次の教材が来るまでモチベーションを維持しなければならない、という点が面倒に感じているようですね。

課題の提出が郵送なので面倒くさい

Z会幼児コースは一部の教材を郵送で送らなければなりません。これを面倒に感じている人がいるようです。

毎月提出の課題があったのですが、提出方法がアナログで面倒に感じました。オンラインで簡単に提出ができるとより便利だと思います。

私(母)自身が中学~高校時代にZ会を受講していたことから信頼度が高く、子供にも受けさせてみようと受講を開始しました。

でも「郵送で教材を提出するのが面倒くさい」という点が気になりました。

市販のワークを購入して取り組んでいた頃は親子のペースで課題を進めることができたのですが、Z会に切り替えてからは「期限内に問題を解いて郵送で提出する」という過程が億劫になり課題をため込んでしまいました。

昨今の幼児向け教材はオンラインで完結する部分も多いため、他の教材と比べるとこのアナログさをめんどくさいと感じるのも納得できます。

面倒なサポートが多いのに効果がなかった

Z会幼児コースは色々と面倒な要素はあるのにもかかわらず、効果を感じることができなかったと嘆いている人もいるようです。

面倒なサポートが多々必要なのに、残念ながらあまり効果を感じることができませんでした。

最初は期待に胸を膨らませていましたが、実際にコースを進めてみると、思っていたほどの成果が得られませんでした。

コースの内容は充実していると思いましたが、子供にとっては少し難しい内容だったようです。

教材や問題集は丁寧に作られているものの、親のサポートありきなので、子供の理解力や興味だけでは教材をすすめることができませんでした。

教育のプロではない親に丸投げなので悪印象です。当然プロではない親に任せられたせいか、こちらが満足する効果が出ていません。

子供が分からない部分や苦手なところを解消するためには、より専門的な知識をもつ方が個別に対応してくれる教材であることが必要だと感じました。

親がサポートに時間をかけて頑張った分だけ効果が出れば話は別ですが、効果が出ないとなると大変ですね。今まで頑張ったのは一体何だったんだと思ってしまうのも頷けます。

お試し教材の内容

- 考えるちからワーク

- 体験教材「ぺあぜっと」

- 取り組み方の解説「ぺあぜっとi」

- おでかけ絵本

- 詳細な入会案内

- お得なキャンペーン情報

Z会資料請求の試し体験では、上記の6つが無料で貰えます。

無料体験見本は、Z会公式サイト![]() から資料請求すれば、3日程で届きますし、今なら追加のワークも貰えます。

から資料請求すれば、3日程で届きますし、今なら追加のワークも貰えます。

入力も2分程でできるので「Z会でお勉強を伸ばしてあげたい」って人は試してあげて下さいね♪

Z会幼児コースは難しい?筆者の体験談から検証

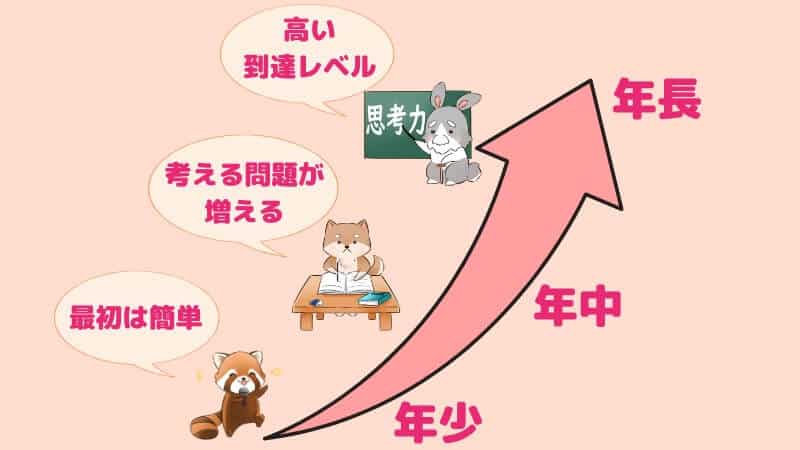

ここからは、Z会幼児コースの難易度について、筆者の体験をもとに詳しく解説していきます。まず「むずかしさ」という観点の結論からお見せします。

色んな種類の教材があるので、一概に比較しにくいんですが、全分野が学べる総合教材としては、かなり難しい部類に入ります。

Z会よりも難しい、もしくは同等の教材は、以下の4つです。(詳細なレビュー記事へジャンプできます)

こどもちゃれんじ思考力特化コースは難しいんですが、今では年長にしか対応してないコースとなりました。

モコモコゼミは、難易度としてはずば抜け過ぎており、受験にも対応したお勉強に特化した通信教育になります。ボリュームは少ないですが難しさはピカイチです。

RISUきっずは算数のみの教材で、小学校の算数までドンドン進むタブレット学習教材。ワンダーボックスは知育アプリと玩具で学ぶ、お勉強がないIQを高めるための通信教育です。

どれもハイレベルな通信教育ですが、少しとがった教材が多いです。

これらと比較しても、年少から総合的に学べる教材としては、Z会が最もバランスよく難しい教材に位置付けられています。

まずZ会幼児コースの教材ですが、下記4点が届きます。

- かんがえるちからワーク

- 体験教材ぺあぜっと

- 親子向け冊子ぺあぜっとi

- 付録

Z会の対象年齢は年少~年長です。

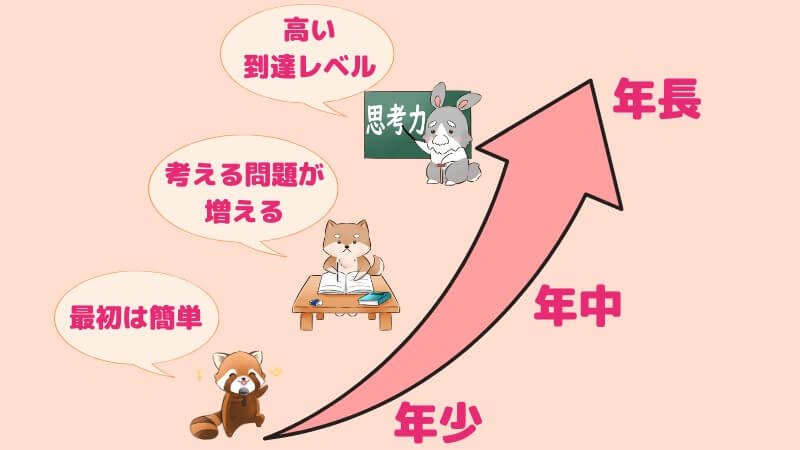

こどもちゃれんじやポピーのように2歳頃から教育するカリキュラムではないので、最初のスタートダッシュはゆっくりなのがZ会の特徴です。スモールステップで高い到達レベルに進んでいきます。

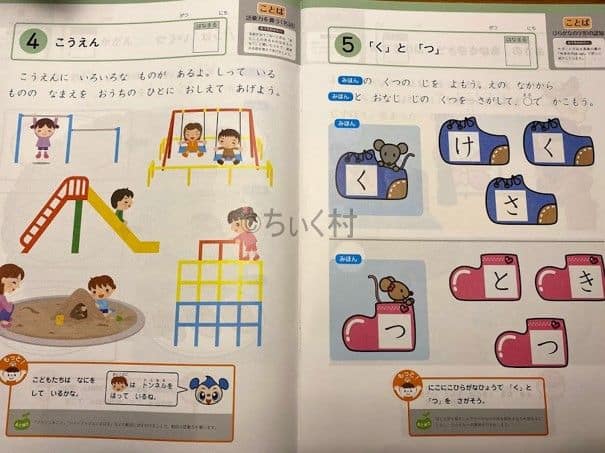

具体的にどんな問題なのか、まずはZ会年少コース4月号の問題を見てみましょう。まだ3歳~4歳児向けで、初めてのお勉強の子もいるので、基本は以下の2点が中心で、内容は基礎~標準的です。

- 語彙力をつける

- 文字や形・数字への動機づけ

他の教材と違う所は、毎月少しだけ応用問題が混じっている所です。

最初の方はこのようなわかりやすい問題が出題されます。

年少の初めの頃は、文字や言葉への関心を高める事に加えて、【机で学習する事】自体を習慣付けていく段階です。

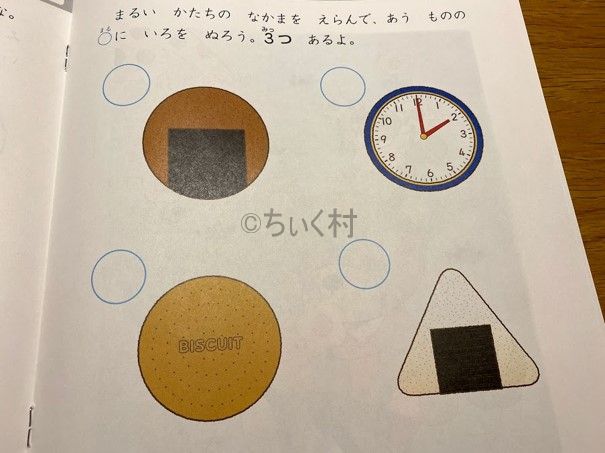

形の問題も単純に「選ぶだけ」の問題から始まっていきます。

この辺の問題はかなり簡単な問題なので、どんな子でもできるレベルに調整されていますね。4月号はお勉強への動機付けもかねているので「自分でできた!」を実感しやすい内容になっています。

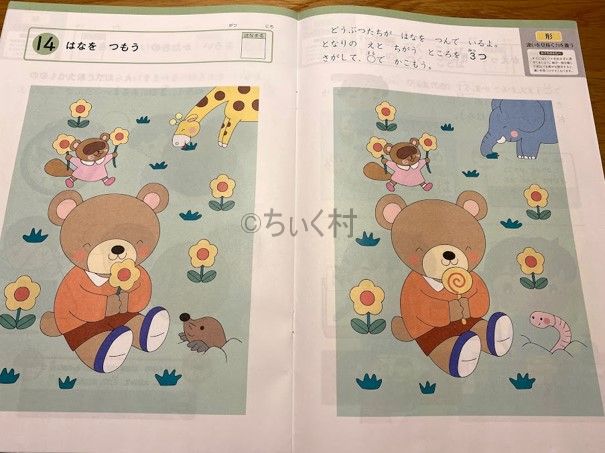

簡単な問題に混じって、ちょっと難しい間違い探しの問題も出てきます。

年少になったばかりの子だと、間違い探しは少し難しい問題です。

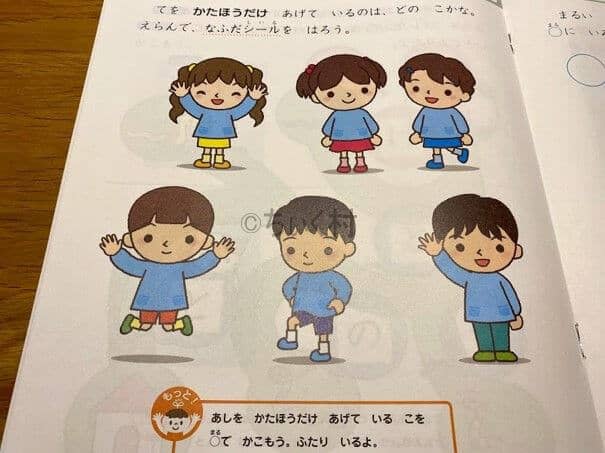

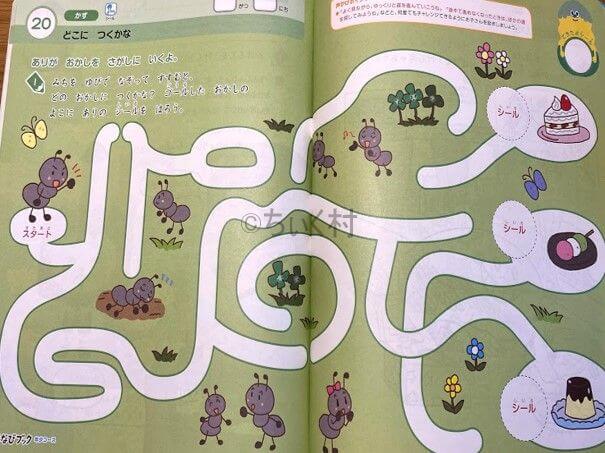

ここまでそこまで難しい問題ではないですが毎月ある論理の問題は難しい問題が出題されます。

例えばこちらは、条件整理能力を学ぶ問題です。

手を片方だけあげている子はどの子?

足を片方だけあげている子はどの子?

手を挙げている子は1人ですが、足を上げている子は2人いますね。条件にある絵を選ぶ必要があるため、年少になったばかりの子だと少し考える必要がある問題です。

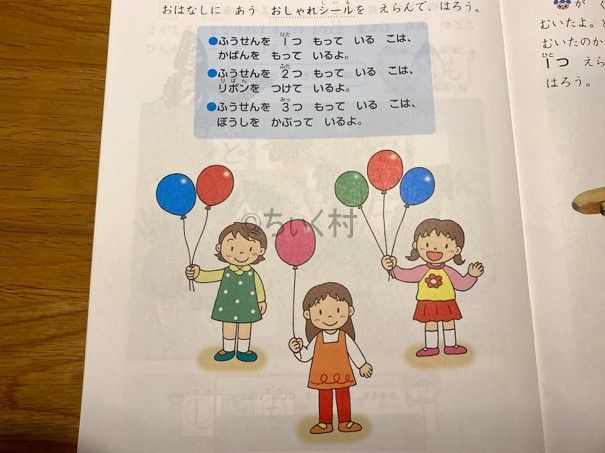

ほかにもこちらは、文章を理解して複数の条件を合わせて考える問題です。

- 風船を1つ持っている子は鞄を持っている

- 風船を2つ持っている子はリボンをつけている

- 風縁を3つ持っている子は帽子をかぶっている

このような「条件」を理解して、それにあったシールを貼る問題です。数を理解して絵を判別し、条件に合ったシールを貼る難しい問題ですね。

少しサポートが必要ですが、親子で一緒に考えれる良い問題です。

簡単な問題で自信をつけつつ、ちょっと考える問題が数問出題されます。

このような【思考力を養う問題】は他の教材では少ないので、ここがZ会の特徴になります。

次に年少コース3月号(年中直前)の問題を見てみましょう。

年少コースの到達レベルも知っておくと、どんなレベルになるかイメージしやすいと思います。

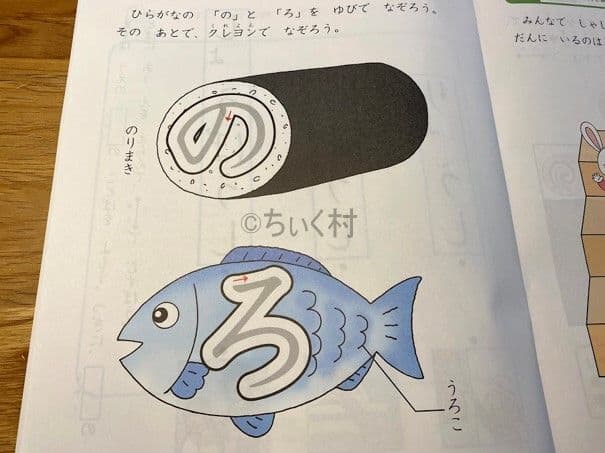

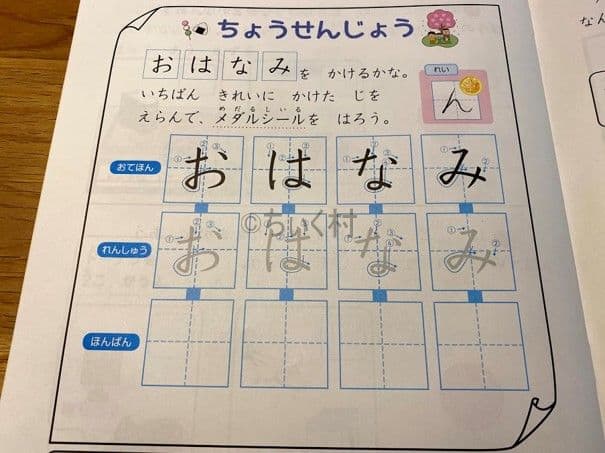

こちらの問題はひらがなのなぞり書きの問題です。

年少の終わりには、ひらがなはなぞり書きまで進んでいきます。

他教材と比べても進度自体は標準的で、早すぎず遅すぎずといった速度です。

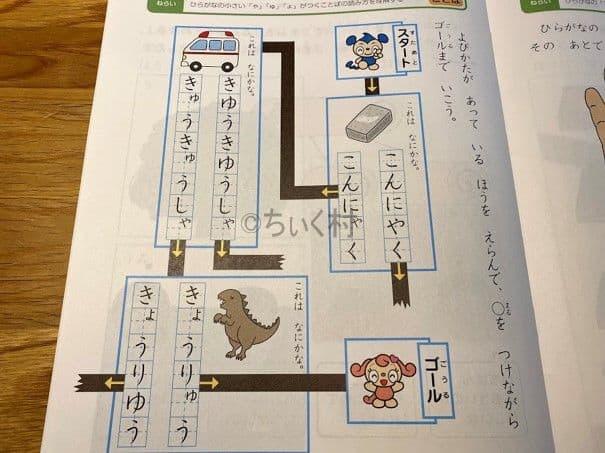

こちらはひらがの読みの問題です。

読みのレベルは、ちょっと高めです。

「ゃ」「ゅ」のような、小さな文字の読みもできるようになっていきます。

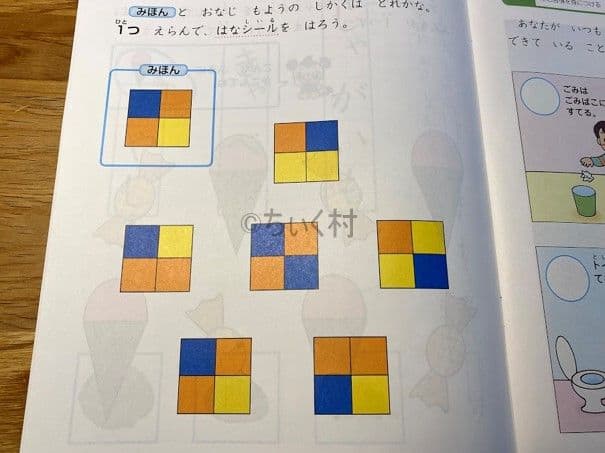

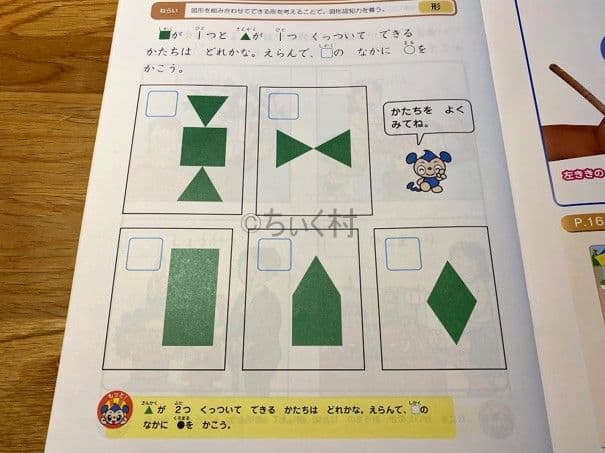

また、こちらは3月号の図形の問題です。

Z会は図形問題が難しいので、こちらは他教材と比べても到達レベルは高めだと感じます。同じ色の組み合わせを考える問題で、「図形認識能力」が育める良い問題ですね。

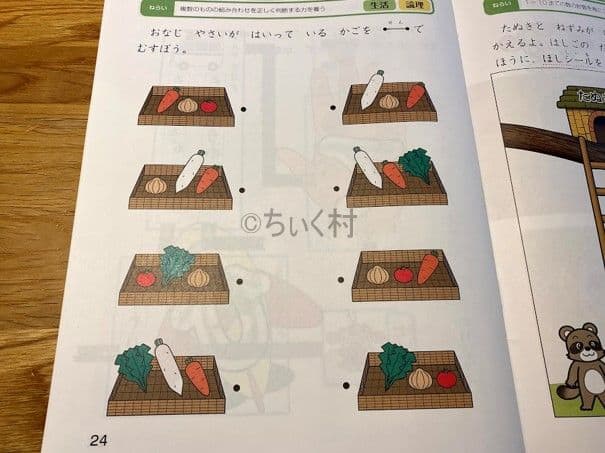

こちらは年少3月の「論理」の問題です。

応用問題の論理の問題はやはり難しいですね。同じ野菜の組み合わせを選び、線で結ぶ問題です。

- 見比べて

- 整理して

- 正しい物を選択する

この問題だけでも、観察力と情報の整理能力、運筆訓練が学べるいい問題ですね。

毎月論理の問題を積み重ねているので、年少の子でも机でじっくり悩んで、考えるようになってきます。

Z会のワークは年少から「自分でできた!」「じっくり考えて解けた!」の2つを積み重ねていけるのが、他の教材にはない特徴になります。

続いて年中コースの難易度を見ていきましょう。

年中からは少しずつスピードもあがり、問題も難しくなってきます。

まずこちらの問題。ひらがなは難しい文字の書きまで進みます。

ひらがなの書きは、年中初めから毎月欠かさずやっていき、3月の頃には、なぞりなしで書ける所まで到達できます。

読み書きの到達レベルは、こどもちゃれんじやポピーとそこまで大差ではないです。標準的な所までしっかり到達できるレベルですね。

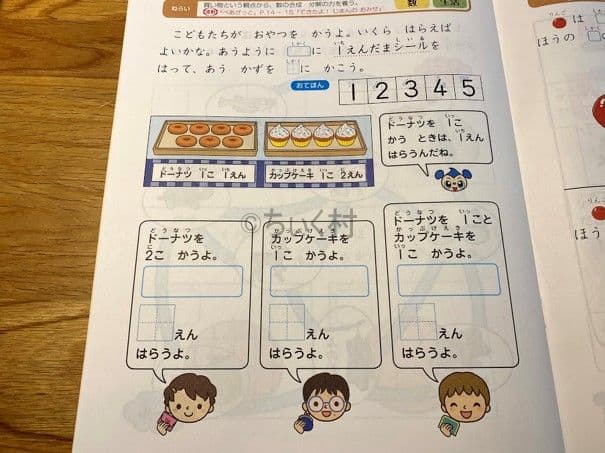

こちらは年中3月の数字の問題です。数の学習の進みは早く、分解と合成を学んでいきます。

単純な合成ではなく、問題に工夫が感じられますね。

- ドーナツ1個で1円。2個買うと何円?

- カップケーキは1個で2円。ドーナツと1個ずつ買うと何円?

数とお金の関係を考えて合成するので、普通の足し算より一歩レベルが高いです。

こどもちゃれんじやポピーと比べても少し難しいので、年中から始める子はレベルの確認をしっかりしてあげた方が良いですね。

年少から続けていくと、このレベルも問題なくできるレベルにちゃんと到達できます。

こちらは、年中でグンッとレベルが上がった論理の問題です。

形を想像して考える図形問題ですね。大人が見ると簡単ですが、図形認識能力が育っていない子供にとっては難しい問題です。

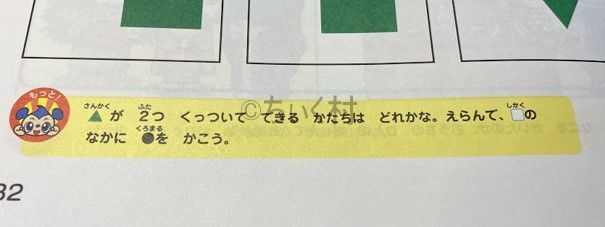

さらにZ会は「あと伸びポイント」という追加の問いかけもあります。

先ほどと同じような問いかけですが、今度は答えが2つあるんですよね。

Z会はこのような、答えが複数あったり、答えがない問題があったり、思考するポイントを色んな所に設けてくれてます。

これは実は2020年から始まっている、小学校の新カリキュラム「新学習指導要領」を意識した問題です。

- 答えのない問題に取り組み

- 自から考え

- 自分の答えを導き出す思考

これがこれからの時代に求められると提言されている「思考力」です。

Z会は年長まで進むと、かなり高いレベルまで到達できます。

- ひらがなはしっかり書ける

- カタカナはなぞり書きまで

- 時計・数の勉強もばっちり

- 思考力も申し分ないレベルに

年長コースでは通常のワークに加えて、小学校の準備もしっかり始まっていきます。

Z会幼児コースの最終到達地点は、他教材に比べてもかなり高いです。

年長コースについては、別記事で詳しくレビューしているので、Z会の出口を見たい方は「Z会の到達レベルは?年長コースレビュー」の記事をご覧ください。

では、次にZ会に取り組む前に知っておいて欲しいポイントをまとめておきます。

まずZ会のワークの特徴は、これまでお話しした通り「思考力向上」を意識した問題が出題されます。

しかし、デメリットをあげるとすると、以下の4点があげられます。

- ドリルっぽく取っつきにくい

- おもちゃや付録が少ない

- ボリュームが少ない

- 親のフォローが大変

従って、「お勉強へ前向きではない子」には、少し取っつきにくい可能性があります。また、子供との知育の時間を中々取れない人も、ちょっと続けるのが難しいかもしれません。

しかし・・・

「他の子よりも一歩進んだ知育がしたい」

「子供の地頭を鍛えたい」

そんな人はZ会で子供のお勉強を伸ばしてあげて下さい。

少し心配な気持ちはわかりますが、Z会を始めるなら年少からです。

年少からなら難しいZ会も駆け上がっていけます。

Z会の無料体験教材は、2週間分貰えます。

- 思考力を養うワーク

- 体験教材ぺあぜっと

この2つがしっかり体験できる内容です。

無料体験見本は、Z会公式サイト![]() から資料請求すれば、3日程で届きます。

から資料請求すれば、3日程で届きます。

今ならZ会はキャンペーンも開催しています。

申し込みは2分程でできるので「Z会でお勉強を伸ばしてあげたい」って人は試してあげて下さいね♪

Z会幼児コース「ぺあぜっと」はめんどくさいのか実際にやってみた

Z会の特徴は難しいワークだけじゃないんですよね。体験教材の「ぺあぜっと」もZ会の特徴的な学びの1つです。めんどくさいといわれる元凶ともいえます。

しかし、ほんとうにこの体験教材はめんどくさいのでしょうか。他の幼児教材にはない「貴重な経験」をたくさんさせてあげられるんですが、実際にやってみると・・・

めちゃくちゃめんどくさい!面倒という評判は本当です!

でも内容自体は、思考力を養い、子供の知的好奇心を育む良い教材です。

ぺあぜっとは基本親と一緒にやるのが前提の教材です。従って「時間を確保できるかどうか」が1つのポイントになります。

めんどくさいというのは事実ですが、他教材にはないめちゃくちゃ濃い経験をさせてあげられます。

ぺあぜっとでは工作が毎月のようにあります。

年少コースでも色んな工作を作りました。これは一例になります。

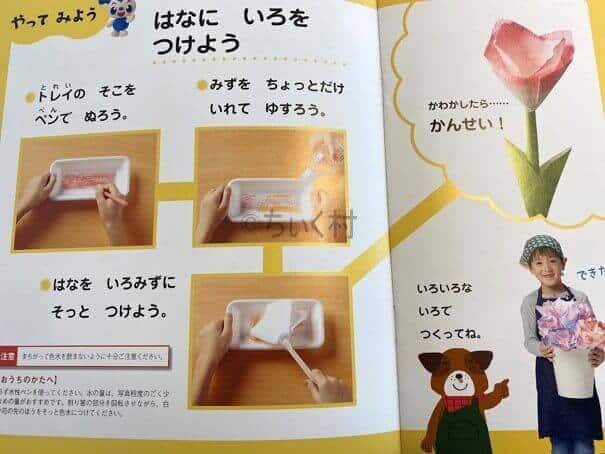

例えばこれは、色水とキッチンペーパーを使って、お花を作る課題です。

絵具がないとちょっとめんどくさいんですが、基本的には家にある物の応用で取り組めます。

この課題も単純そうに見えますが、意外と狙いはいっぱいあります。

- ペンを使って、色水ができる不思議を体験する

- 紙の色が染まる面白さを体験する

- 量や濃さによって、できる物が変わる事を知る

- オリジナリティなものを、作る楽しさを知る

子供にとっては初めての体験も多く、1つの課題で色んな経験をさせてあげられます。

ぺあぜっとでは日々の生活で必要な事も、きっちり学んでいけます。

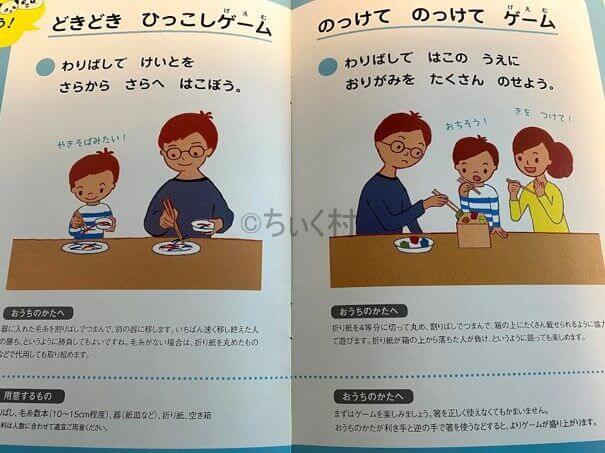

例えば年少コースでは、お箸の使い方を学ぶコーナーもあります。

お箸の練習をする課題なんですが、毛糸や折り紙を使って練習するって、意外と思いつかないですよね?(笑)

ぺあぜっとはこのような当たり前の事をうまく学ばせる工夫が、本当に凄いです。

また、ぺあぜっとの特徴の1つで「食育」コーナーがあります。

「料理はちょっと大変かも・・・」と思うかもしれませんが、料理はとっても知育にいいんですよね。

- 創意工夫力が身に付く

- 食への興味関心を育める

- たくさんの「変化」を見て、色々な「現象」を学ぶ

- お母さんの大変さを知る

料理はものを作って食べるという、大切な過程を学ぶ事ができます。食育の重要性が最近注目されているように、幼児期から興味関心を育んであげたい教育の1つです。

こんな楽しいお菓子作りもあるので、子供のテンションはめちゃくちゃ上がります。

親は大変ですが(しつこいw)

このあたりが「めんどくさい」と言われる所以ですが、課題にしてくれているからこそ、「子供と一緒にやろう」となり、大切な学びを経験させてあげられます。

数字やひらがなのお勉強は基本ワークなんですが、ワークだと淡泊な感じでちょっと取っつきにくい子もいます。

しかしZ会のいい所は、体験教材でも数字やひらがなのお勉強があるので、興味を示しにくい子も、遊び感覚で学ぶ事で興味関心を促してくれます。

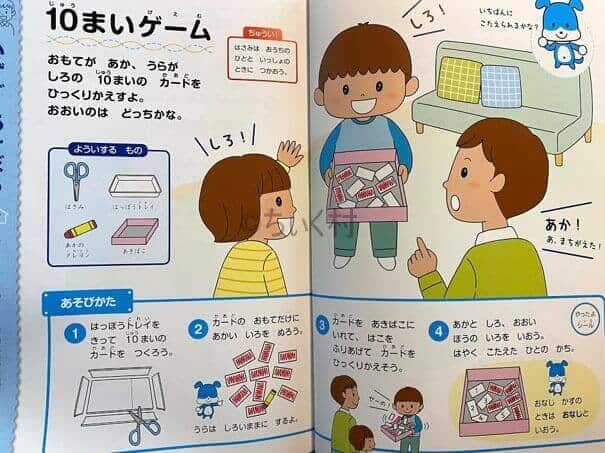

例えばこちらはゲーム感覚で数を学ぶ課題です。

赤と白のカードを見てどっちが多いか考える課題です。遊びながら感覚的な数の大小を学ぶよい取り組みです。

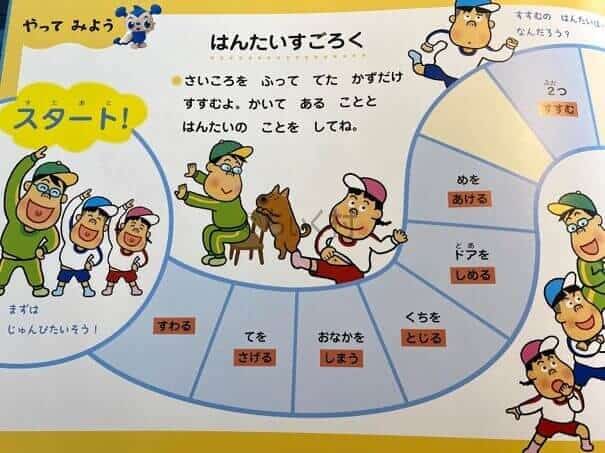

わかりにくい反対言葉も、面白い双六で学んでいきます。

基本は親子で取り組む課題なので、親と一緒に楽しくやるのがコツです。うちの娘は土日にパパとやる事が多いですが(笑)

ちなみに、、Z会は添削課題がありますが、年少コースにはありません。

始まるのは年中からです。

Z会の添削はおもしろいぐらい特徴的。例えばこちらは、課題なのに白紙です。

「できるようになりたい事を書こう」

という自由で答えのない課題に取り組みます。

- 自分の気持ちを表現する

- 自分の気持ちを伝える

Z会の添削課題は、テストのような形式ではなく、このような「表現力」を育む課題が多いです。

ぺあぜっとの取り組みは難しい課題も多いんですが、保護者向け冊子の「ぺあぜっとi」は想像以上に丁寧に解説してくれます。

例えばこちらは、お店屋さんごっこの課題の解説ページです。

- 取り組むコツとアドバイス

- 声掛けのヒント

- さらに楽しむポイント

ぺあぜっとiでは、このような「取り組むコツ」が丁寧に書かれています。

難しい取り組みや声掛けの方法も、わかりやすく書いているので、慣れていない親でも大丈夫です。むしろ親側もかなり勉強になります♪

このように、ぺあぜっとはハッキリ言って、確かにめんどくさいです(笑)

料理や工作、外に出て探索する課題まであるので、「大変」と感じる方も多いかもしれません。

でも分量としてはそこまで多くないので、月に4回程取り組めばOKな課題がほとんどです。

資料請求すれば、取り組む実例を紹介しているので、体験する際に参考にしてみると良いです。我が家は、土日にぺあぜっとをやる流れで取り組んでました(結構パパ任せw)

ぺあぜっとが実際どんな取り組みなのかも、体験教材でお試しできます。

無料体験見本は、Z会公式サイト![]() から資料請求すればすぐに貰えます。

から資料請求すればすぐに貰えます。

手続きは簡単で、子供と保護者情報、メールアドレスを入れればOKです。

先に退会・解約する方法をチェックしたい方は「Z会を退会・解約する方法まとめ」の記事をご覧ください。

Z会幼児コースの難易度を他教材と比較

Z会幼児コースの難易度を、他教材と比較してみます。

幼児教材オタクだからこそできる比較です(笑)

わかりやすく、年少時の問題で比較してみますね。

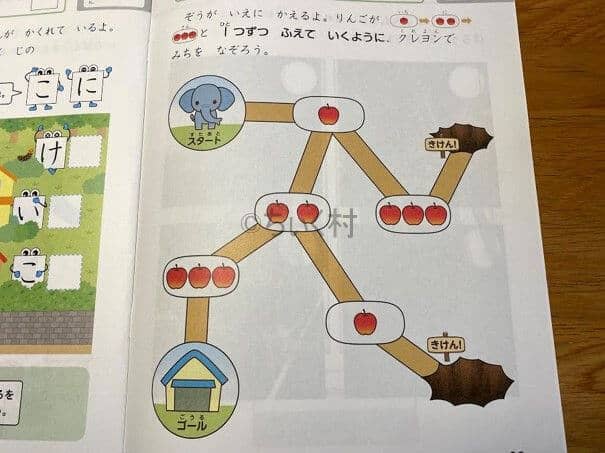

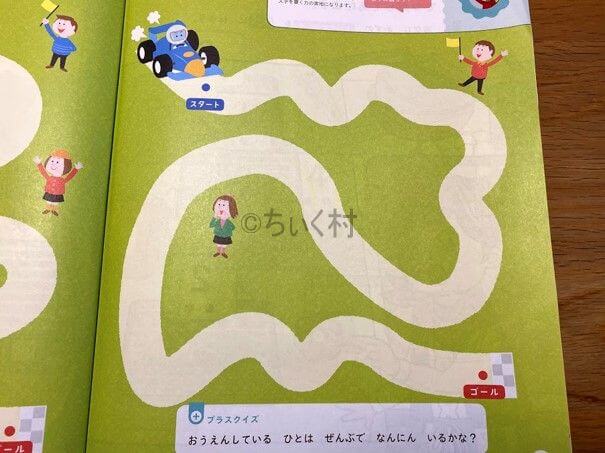

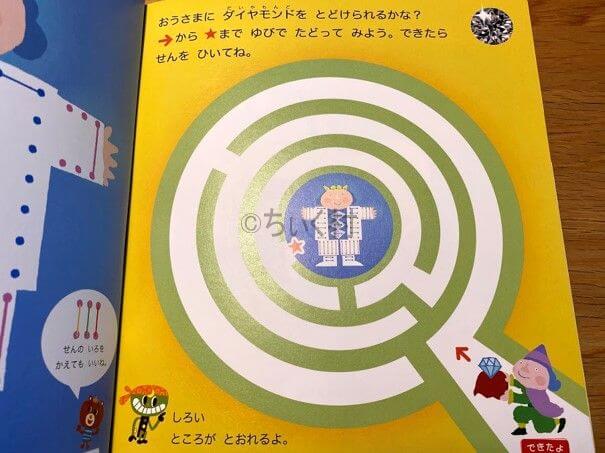

どの教材にも迷路は必ずあるので、迷路の問題で比較してみましょう。

年少の同月号の迷路の問題なので、横並びで特徴を見てみましょう。

- 迷路自体は簡単

- 数を数える複合問題

- 迷路の道が細い

- 行き止まりが多くて複雑

- 迷路自体は簡単

- 数を数える問いかけは迷路とは別

- 迷路自体は単純

- 他の要素は特になし

迷路の問題を見てもZ会は、「考える要素」が他の教材よりも多いですよね。

年長時の最終の到達レベルZ会は高く、こどもちゃれんじやポピーよりも一歩進んだレベルまで進めます。

Z会を卒業した子は、「あと伸びする」とよく言われますが、実際にどうだったのか気になりますよね。

私も気になったので、Webアンケートを取ってZ会卒業生の生の声を聞いてみました。

その時の記事がこちらになるので、Z会を検討している方は、参考にしてみて下さいね♪

Z会幼児コースを受講したその後の成長は?どんな効果があった?

Z会幼児コースは面倒だし難しい!やるなら年少から取り組もう

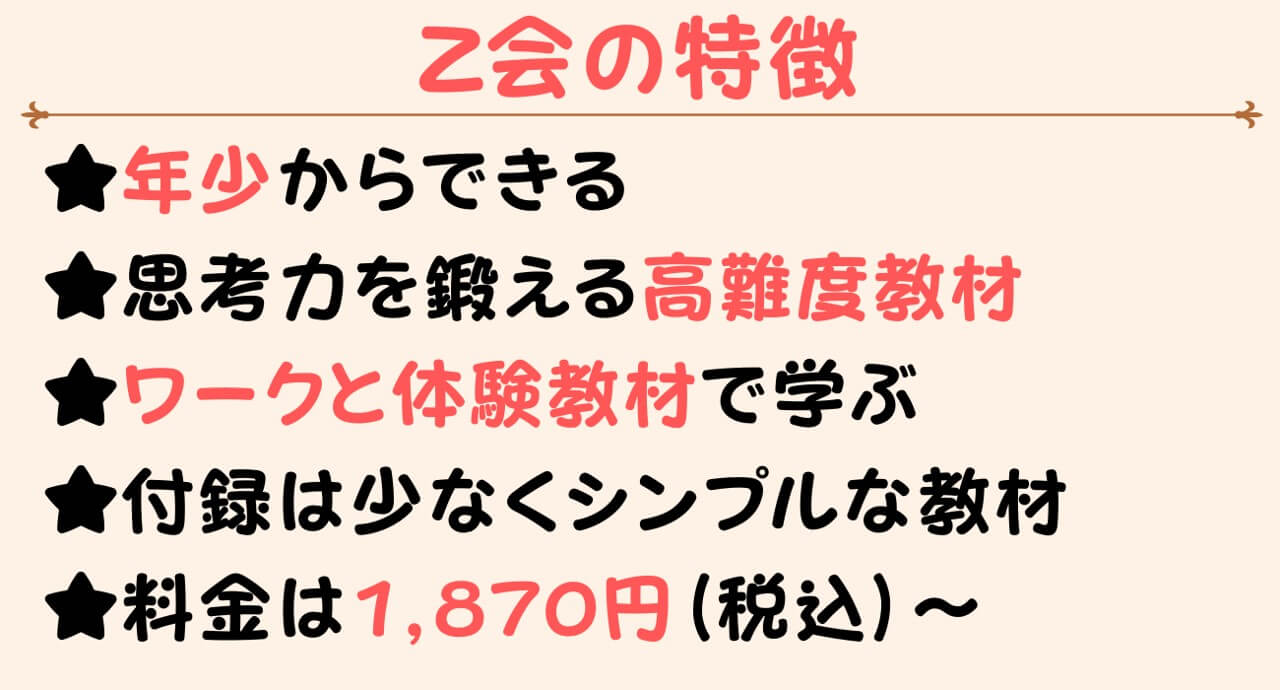

あらためて、Z会幼児コースの特徴をまとめておきますね。

Z会はこどもちゃれんじと比べると、シンプルで難しい教材です。

こどもちゃれんじのように万人受けする教材ではないんですが、「お勉強を伸ばしたい」「考える力を伸ばしたい」そんな人にぴったりの教材です。

Z会は、顧客満足度調査イードアワードでも最優秀賞に輝き、4つの部門賞を受賞してます。

うちの娘も年少からZ会に取り組んだんですが、机に向かって悩む時間が増え、料理や実験、工作を前向きに取り組む「知的好奇心豊富な子」に成長してくれています♡

数々の幼児教材を試してきましたが、ぶっちゃけZ会は噂通り難しい教材でした。初めてお勉強するって子には、確かに合わない子もいると思います。

でも・・・

「お勉強を伸ばしてあげたい」

「賢い子に育ってほしい」

そんな想いで、Z会に挑戦したい!という方は、年少の今始めるのが、ベストタイミングです。

Z会はこのように年少は簡単~標準的な難易度で、年中~年長にかけて難しくなっていきます。

従って、Z会でお勉強を伸ばしてあげたいって人は、「年少からスモールステップで駆け上がる」のが、Z会にうまく取り組むコツです。

とはいえ、ポピーやこどもちゃれんじに比べると難しいのは事実です。

初めてのお勉強の子には取っつきにくい面もあるので、選択を間違わないためにも、まずは体験させてお子様の食いつき具合やレベルを確認してみて下さい。

お勉強を伸ばすならZ会1択

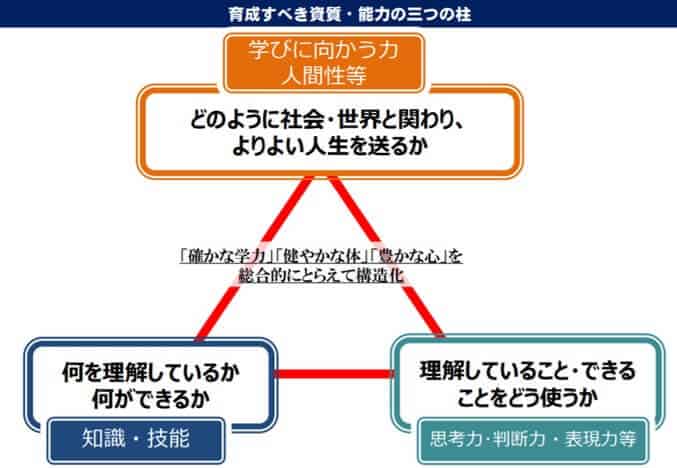

また、こちらの図は2020年から始まった小学生の「新学習指導要項」を説明した図です。

この新たなカリキュラムでは、【三つの柱】が重要とされています。

この中でも特に幼児期に伸ばしてあげたいのが、「思考力」と「表現力」です。

Z会は新学習指導要領を意識して問題を作っており、深い理解と考える力を伸ばしていける教材です。

年少からなら迷わず始めてみて大丈夫です。年中・年長の子は、お試し体験で難易度が合うかどうか必ず確認してくださいね。

無料体験ならノーリスク

- 考えるちからワーク

- 体験教材「ぺあぜっと」

- 取り組み方の解説「ぺあぜっとi」

- おでかけ絵本

- Z会の教育資料

- キャンペーン情報

この6つが資料請求で貰えます。

無料体験見本は、Z会公式サイト![]() から資料請求すれば、3日程で届きます。

から資料請求すれば、3日程で届きます。

「Z会で一歩差がつくお勉強」をさせたい方は、お試し教材から始めてみて下さいね♡

年少以降の教材は年齢別にまとめているので、他の教材もじっくり選びたい人はこちらもご覧ください♪

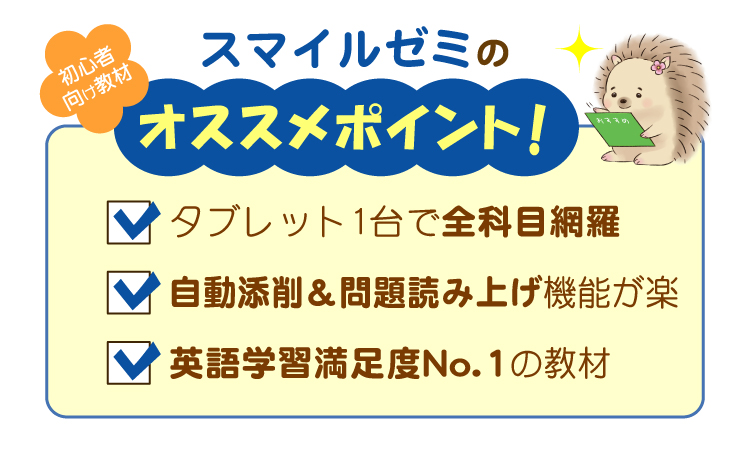

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

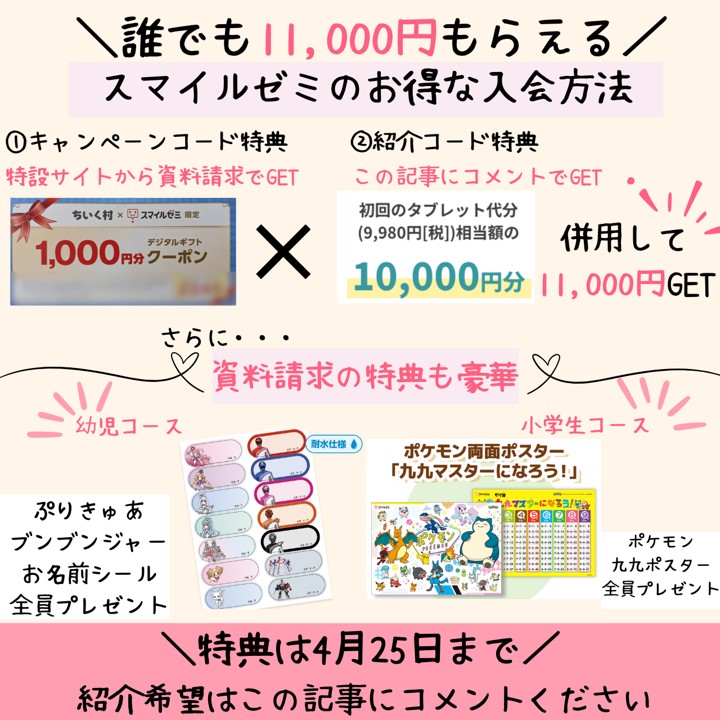

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会する方法はこちらです

1,000円特典付きの限定

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

10,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

最低でも約15,000円もお得

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET