RISUきっずがいつから始められるかというと、4歳~5歳の年中からです。

RISUきっずの対象年齢は年中(4歳・5歳)からなので、「何歳から始められるの?」と思っている方は年中からの教材と知っておきましょう。

RISUきっず公式では年中後半からのスタートを推奨していますが、RISUきっずは数字の基礎から始められるので、タブレットを使えるなら年中(4歳・5歳)からなら受講しても大丈夫です。

もしろ年中後半からだと簡単すぎる子もいると思うので、年中になっているならRISUきっずを検討してOKですよ。

本記事では子供のレベルから考える「RISUきっずを始めるタイミング」や学習内容、始める前に知っておくべき注意点をくわしく紹介しています。

RISUきっずをいつから始めようかな、と思っている方はぜひ最後までご覧ください。

RISUきっずはいつから始められる?

RISUきっずがいつから始められるかというと、年中(4歳~5歳)から受講できます。RISUきっずは、対象年齢が年中(4歳~5歳)からの幼児向けのタブレット学習教材です。

RISUきっずは幼児向けタブレット学習教材の中でも難易度が高い部類なので、対象年齢通り年中(4歳~5歳)・年長(5歳~6歳)から始めるのがよいです。

ただ、RISUきっずは算数特化教材で子供の成長速度によっては難しい場合もあります。公式でも年中後半からが推奨と書かれています。

RISUきっずはクーポンコード「cib07a」を使うと1週間無料で体験できます。RISUきっずお試しキャンペーンサイトでクーポンコードを入力すれば体験できるので、始める予定の方はまずはお試しからはじめてみてくださいね。

RISUきっずは算数力がグングン伸びる

いま年少でちょっと早かったかも・・とう方は、年少向けの通信教育を選んでみてくださいね。

RISUきっずをいつから始めるかの目安

RISUきっずの対象年齢は4歳~5歳の年中ですが、実際にいつから始めるかの目安をまとめると次の通りです。

- ひらがなを読んで理解できる

- 筋が読める

- タッチペンを扱える

- 数に興味関心が出てきた

RISUきっずを始めてスムーズにお勉強できるかどうかは、年齢よりも子供のレベル次第なので、ここでお子様のできることを確認しておいてください。

ひらがなを読んで理解できる

ひらがなを読んで理解できるかどうかは1つの目安です。

RISUきっずは問題を読み上げてくれますが、やはりタブレットに書いてあることを読めない、理解できないと、スムーズにお勉強していくのは難しいでしょう。

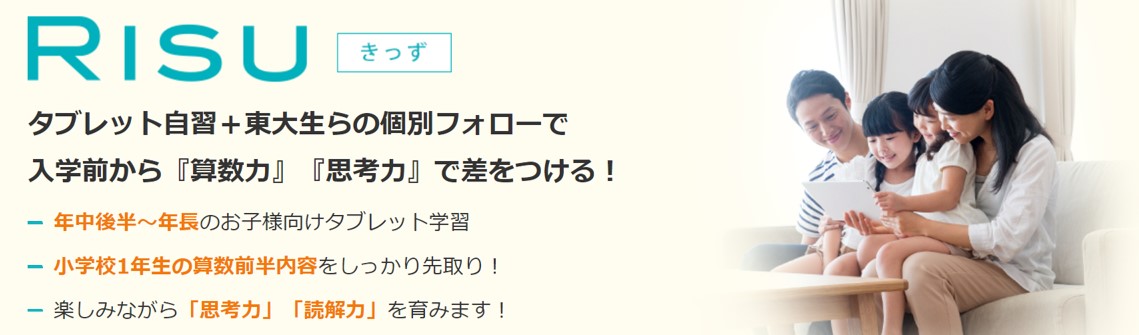

たとえば、以下のように問題が出ます。問題は読んでくれますが、答えは自分で選ぶ必要があります。

聞いて理解できてもひらがなが読めないと選べないので、まずはひらがなが読めるかどうかを1つの受講目安にしてください。

数字が読める

数字が読めるかどうかもRISUきっずを始める目安の1つです。

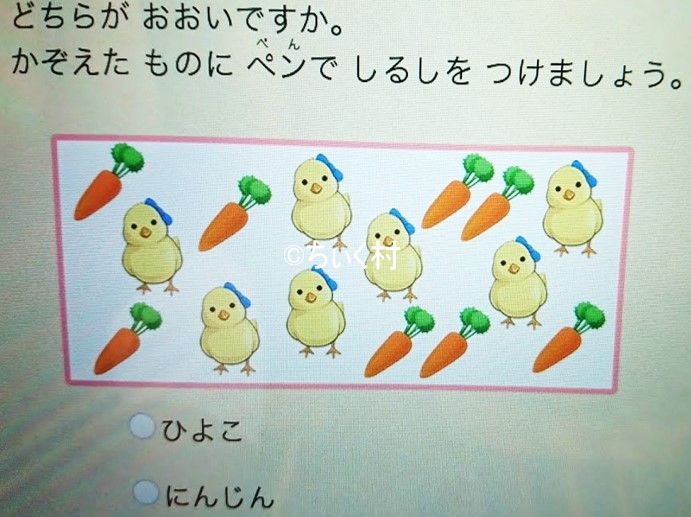

RISUきっずでは序盤の方で100までの数字を学習します。たとえば、こんな問題です。

始める前から100まで数えられなくてもよいですが、ある程度数字が読めてないと、いきなりつまづく可能性があります。

序盤から難しすぎると感じてしまうとやる気低下にもつながるので、数字が読めて、ある程度大きな数まで数えられるかどうかは1つの目安にしてみてください。

タッチペンを扱える

タッチペンを扱えるかどうかもRISUきっずを始めるかどうかの1つの目安です。

RISUきっずはタブレット学習なので、すべての操作はタッチペンでやります。指でも操作できますが、算数なので、ちょっとやりにくいです。

えんぴつをもってちゃんと文字を書ける子なら、多少手こずっても慣れて書けるようになります。ペンをしっかり扱えるかどうかも1つの目安にしてみてください。

数に興味関心が出てきた

数に興味関心が出てきたかどうかも1つの目安です。

子供は興味関心があれば、多少難易度が高くてもドンドン吸収していってくれます。レベル的にきわどくても、子どもが数字に興味を持ってくれているならやってみる価値はあるでしょう。

最初はかんたんな数字遊びから始まるので、興味関心の赴くままハマってくれれば、主体的に取り組んで、レベル差なんて一気に解消してくれるかもしれません。

年中になって子供が「数字好き!」というようになっているなら、一度RISUきっずを試してみても良いのではないでしょうか。

↓ 今月はまだ「お試し枠」あります ↓

当ブログ限定のクーポンコード【cib07a】を使えば先着50名様限りのお試しキャンペーンができます♪

解約する場合は返送料1,980円がかかりますが入会する場合はこの金額は無料になります。

\お試し体験は期間限定/

リンク先:https://www.risu-japan.com/kids.html

RISUきっずは何歳から始めるのがおすすめ?

RISUきっずは何歳から始めるべきか、というとおすすめは4歳・5歳からです。

4歳・5歳ぐらいで数の理解できるようになり、興味関心が湧いてきたならその勢いで算数の基礎までお勉強すると苦手意識がつきにくいです。

タブレットの取り扱いも年少より年中の方がうまく扱えます。スマイルゼミのような他のタブレット学習教材も年中からなので、タブレット学習教材は年中から始めるのがよいですよ。

RISUきっずは、基礎的な数の概念を楽しく学べる工夫がたくさんあり、年中の4歳・5歳から始めても十分理解できます。問題も以下のようにわかりやすいものが多いです。

RISUきっずでは、数の数え方はもちろん、足し算や引き算、図形の概念など「算数に関わること」を本当に基礎からしっかりお勉強できます。

小学生に入る前の5歳前後から始めると、苦手意識がつかず得意科目にできる可能性が高いので、可能なら数に興味関心が芽生える4歳~5歳ぐらいで始めるのがベストです。

SNSを見ても4歳・5歳からRISUきっずを始めた、という人は非常に多いです。

多くの方が、将来「算数が苦手になってほしくない」という想いで、年中・年長からRISUきっずを始めています。

中には3歳から始めて、幼児期に小学生の算数を先取りしている人もいます。

早すぎてもよくないですが、年中・年長から始める事で小学校の入学準備にもなるので、この頃からはじめられるとよいですね。

RISUきっずは算数力がグングン伸びる

RISUきっずで学べる内容

RISUきっずでお勉強できる内容は、数の概念から算数の基礎になります。

| 数の概念と基礎 | 1~15までの数え方と並び |

| 30までの数え方と並び | |

| 50までの数え方と並び | |

| 足し算の基礎 | 1~3までの足し算 |

| 5までの足し算 | |

| 2桁+2までの足し算 | |

| 引き算の基礎 | 1~3までの引き算 |

| 4までの引き算 | |

| 2桁ー2までの引き算 | |

| 大小比較 | 2種類が混在する大小比較 |

| 大きさ・長さなど図形の比較 | |

| 時計の読み方 | アナログ・デジタル時計の読み方 |

| 仲間分け | 仲間分け・判別 |

| まとめのテスト | 総復習問題 |

RISUは単元ごとのステージ制を採用しています。各単元がしっかりできたら先に進める形式なので、やり残しがないような仕様になっています。

最初は数のお勉強からはじまります。簡単すぎると感じる子もいるかもしれませんが、ここは基礎の基礎なので、復習も兼ねてしっかりやった方がよいです。

かずの基本が終われば、足し算・引き算の学習にはいります。非常にとっつきやすい問題で、足し算や引き算もわかりやすくお勉強できますよ。

計算問題の基礎に加えて、小学校までにマスターしたい時計の読み方や、論理的思考の基礎となる仲間分け問題なども出題されます。

時計は苦労する子が多いですが、RISUきっずのおかげでできるようになったと評判です。

このような教えにくい算数の基礎もタブレットで効率よく学べます。問題の読み上げ機能もあり、難しいところは先生の動画も送られてくるので解説も楽ちんです。

足し算・引き算などは小学1年生の2学期レベルの問題。しっかり先取りして余裕をもって入学に臨めるレベルになれますよ。

RISUきっずのくわしい口コミやレビューを見たい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。内容についてさらに詳しく紹介しています。

RISUきっずを始める前の注意点

最後にRISUきっずを始める前の注意点をまとめます。入会前にしっておかないと後悔する点もあるので、確実に把握しておいてくださいね。

RISUきっずが終わるとRISU算数へ移行する

RISUきっずの全ステージが終わるとRISU算数へ移行します。この時切り替わりは小学生に上がるタイミングではなく、RISUきっずを終了したタイミングになります。

つまり、学年は関係なくRISUきっずを卒業すれば切り替えができるようになる、と覚えておきましょう。

RISUきっずの料金は定額

RISUきっずの料金は定額で月々2,750円です。この金額はRISUきっず受講中なら変動することはなく、入会時のタブレット代金も不要です。

小学生向けのRISU算数では利用料が別途発生しますが、RISUきっずのうちは定額なので、余計な心配なく続けていけます。

支払は一括払いのみ

RISUきっずの支払は年間一括払いしかありません。つまり、33,000円の一括払いを最初に支払うことになります。

そして気をつけなければいけないのは、この料金を支払うと途中解約しても返金がない点です。詳細は「RISU算数の解約方法・注意点まとめ」の記事に書いてますが、RISUきっずを始める前に1番注意する点なので、気をつけてください。

お試し体験から始める

RISUきっずは公式から普通に入会すると、いきなり契約(年間一括払い)になりますが、RISUきっずお試しキャンペーンサイトでクーポンコード【cib07a】を使って入会すれば、1週間お試しで体験ができます。

詳細は「RISUをお試し体験する方法」で解説していますが、お試し体験の方法をかんたんにまとめると、以下の通りです。

- RISUきっずお試しキャンペーンサイトへいく

- クーポンコード【cib07a】を使って入会する

- タブレットが届いて体験する

- 1週間以内に継続・退会を決める

退会する場合は、1週間以内に解約の連絡を入れればOKです。(その場合タブレット貸出量として1,980円がかかります)

継続する場合は、料金不要でそのまま契約となります。

完全無料ではないですが、1週間RISUきっずを体験できるので、いきなり始めるよりはリスクなく検討できます。

もしRISUきっずをはじめてみたい方は、この方法で検討すれば後悔ない選択ができるはずですよ。

RISUきっずは算数力がグングン伸びる

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

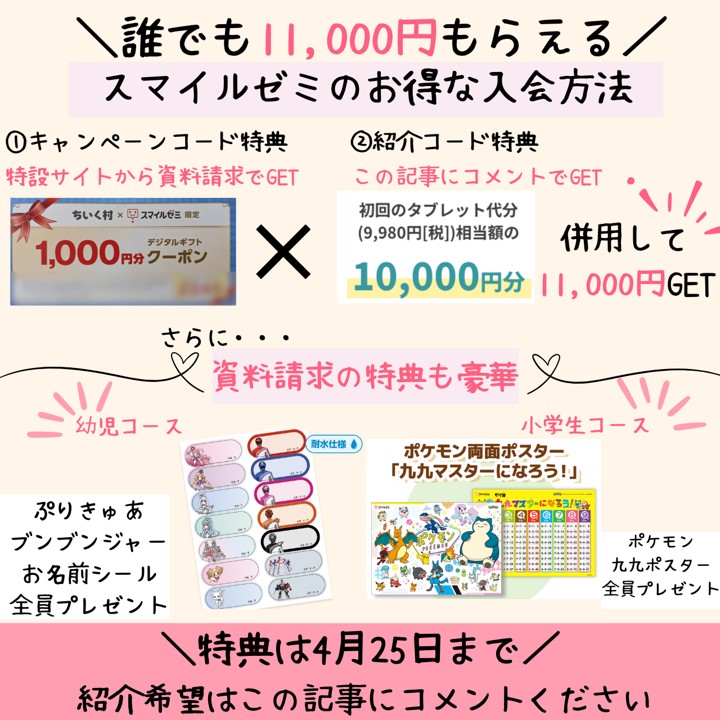

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会する方法はこちらです

1,000円特典付きの限定

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

10,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

最低でも約15,000円もお得

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

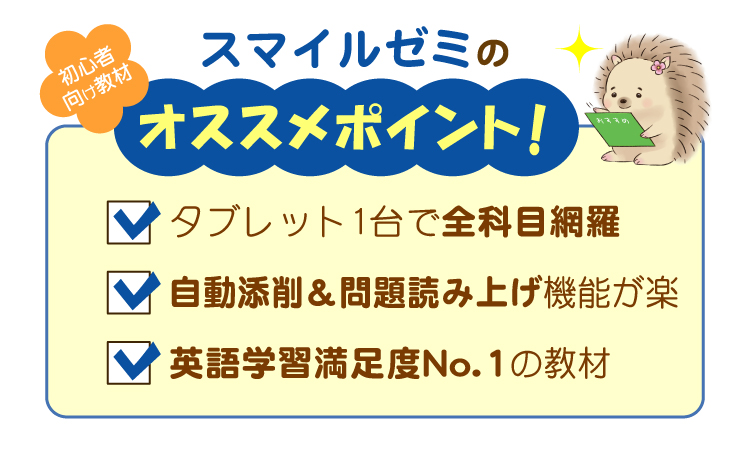

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET

とトドさんすうを併用して比較-640x360.jpg)