軽度知的障害の子は勉強できない?できる?と聞かれると、勉強できないわけではありません。

勉強できないというよりも、他の子よりも少し理解がゆっくりだったり、集中するのが苦手なだけ。そのせいで授業についていけないと感じてしまうのです。

軽度知的障害の子の中には勉強できる子もいるので、子供にあわせた勉強法で取り組めばちゃんと勉強できるようになります。

本記事では、軽度知的障害の子は勉強できないの?勉強できるの?と悩む方に向けて、軽度知的障害の子向けの勉強法や具体的な事例を紹介します。

軽度知的障害の子で勉強ついていけないと悩んでいる人は、ぜひ最後までご覧ください。

軽度知的障害は勉強できない?できる?

軽度知的障害の子が勉強できないのか、勉強できるのか?というと必ずしも法則があるわけではありません。

そもそも「軽度知的障害」とは、明確な定義が存在しない言葉なんです。

発達障害は、以下の4つに分類され、軽度知的障害とは「程度は軽いものの、これらのどれかに近い症状がある」ことを指します。

- 注意欠陥/多動性障害(ADHD)

- 学習障害(LD)

- 高機能広汎性発達障害(HFPDD)

- 軽度精神遅滞

これらの知的障害は、文字の読み書きが苦手だったり、計算が苦手だったり、集中力がなかったり、、、症状によっては勉強ができない事例につながります。

ただし、これはあくまでも発達障害の場合です。軽度知的障害とは、IQ70未満の発達障害とされる子の中でも、IQ50~70の子のことを指します。いわゆる「グレーゾーン」な子はIQ70〜100未満、もしくはIQが高すぎる子なども該当し、知的障害には含まれない人達です。

軽度知的障害の子が一概に勉強できないわけではないのですが、他の子よりも何らかの遅れをとり、勉強についていけない可能性は十分考えられます。

難易度は高くなるが勉強できないわけではない

軽度知的障害がある子にとって、学校の学習の難易度は高いですが、勉強できないということではありません。

軽度知的障害の子でよくみられるのは、以下の4つ現象です。

- 授業のスピードに追い付けない

- 読み書き計算が苦手

- 抽象的な説明ができない

- 単語を羅列するような話し方をする

軽度知的障害の疑いがある子は、長く集中できなかったり、読み書きが遅れたり、コミュニケーション能力が遅れたりする場合があります。

そのため、他の子供に比べれば、勉強の効率が落ちてしまうかもしれません。

でもだからと言って、勉強ができないと決めつけてはいけません。

丁寧に子供にあった指導をすれば、勉強もちゃんとできるようになります。

例えば、軽~中度の知的障害の子が、今では漢検や英検に合格できるぐらい成長した、という口コミもあります。

軽度知知的障害の子を持った親は絶望する場合もあるかもしれません。でも、この方も言う通り、悲観ばかりする必要はありません。

後ほど紹介する軽度知的障害の子向けの勉強法などを参考に子供にあわせてお勉強していけば、ちゃんとできるようになってくれるはずですよ。

ゆっくり勉強ができるようになるのが大半

軽度知的障害の子の場合、ゆっくり勉強ができるようになるのが大半です。

学習スペースは遅れ気味で、他の子より習得も早くありませんが、勉強そのものはできます。ゆっくりとしたペースで徐々に学んでいきます。

そのため勉強についていけない子もしばしばいますが、焦らず子供のペースを見つけるのが大事です。

軽度知的障害の子は学習ペースが遅くても、工夫をすれば進みます。勉強の工夫の方法については後述しますが、親子で手を取り合って頑張っていくことが大切ですよ。

軽度知的障害の子は、学校の授業についていけないだけで、学ぶこと自体は好きな子は多いはず。

将来大人になって一人でやるケースもあり

子供のころ、軽度知的障害で学習が遅れ気味でも、大人になってから、自分で勉強するようになるケースもあります。

学校の勉強というものは一定のペースに進んでいくものなので、理解力に難点がある子だとそのペースに合わないこともあります。

しかしそんな子でも大人になってから挽回して、人並み以上の学力をつける人もいます。

SNSの口コミを見ても、軽度知的障害の子が立派に就職した、というコメントもあります。しっかりお勉強して頑張った証拠ですね。

長男は軽度知的障害で発達障害もあり、小さい頃は本当に育児が大変でワンオペでツラかったけど、4歳過ぎてから少しずつ喋りだして小学生になる頃にようやく3語文だったけど、今は大人になり就職もしてます。今、障害児育児で悩んでいるお母さん達もいるだろうな、と背中をさすってあげたい気持ちになる

— やまちぃ (@miuwachi) February 5, 2021

かなり軽度知的障害の子の育児が大変だったようです。でも今では大人になり、ちゃんと就職もしているようです。勇気の出る発信ですね。

子供はいまを必死で生きています。大人が絶望する前に、子供の未来を信じてゆっくり子供のペースでお勉強させてあげなければいけません。

とはいえ簡単なことではないので、ここからは軽度知的障害の子に向けたお勉強の方法を紹介していきます。

軽度知的障害の勉強方法

軽度知的障害の子の勉強方法で大事なことは、次の4つです。

- ゆっくり時間をかける

- 勉強の取り組みに一工夫する

- 一緒に勉強に取り組んであげる

- 軽度知的障害に対応した教材を使う

軽度知的障害の子は学習が遅れやすいので、勉強方法を工夫してあげる必要があります。

具体的な事例も紹介していくので、軽度知的障害の子を持つ親御さんはぜひ取り入れてみてください。

ゆっくり時間をかける

軽度知的障害の子向けの勉強で1番大事なのは、ゆっくりと時間をかけて取り組むことです。

軽度知的障害の子は、すぐにものを覚えられないことが多いので、普通の子以上に時間をかけてインプットさせてあげる必要があります。

例えば「3×2+5」という計算式の場合で考えてみましょう。

軽度知的障害の子のは、計算が苦手な子も多いので、いつもより段階を踏んで考える方法を教えてあげましょう。

具体的には、まず最初に計算する「3×2」の部分だけを見えるようにし、「6」という答えを出したらメモさせます。

続いて、「3×2」の部分を隠し、「6」を表示させ、「6+5」の計算をさせるのです。

これは一例ですが、このように丁寧に1つずつ教えてあげれば、軽度知的障害の子でも理解しやすくなります。

問題の取り組みに一工夫する

軽度知的障害の子は、他の人が思っているように思考できない子が多いので、取り組み方に工夫してあげると理解してもらいやすいです。

例えば、文章がうまく読めない子は、文を区切ってあげるのがおすすめです。

このように区切ることで、軽度知的障害の子でも見やすく、わかりやすくなります。

他にも進研ゼミチャレンジタッチやスマイルゼミ

![]() のような子供が楽しめる要素が多いタブレット学習やそろばんなど、勉強する道具を与えてあげるのもよいです。子供の反応を見ながらいろいろ試してあげましょう。

のような子供が楽しめる要素が多いタブレット学習やそろばんなど、勉強する道具を与えてあげるのもよいです。子供の反応を見ながらいろいろ試してあげましょう。

一緒に勉強した方が効果的なケースもあり

学習が遅れがちな軽度知的障害の子には、親が一緒に勉強してあげるのも効果的な場合があります。

自分では積極的に学べない場合は、親が一緒なら学ぶ気が出てくるかもしれません。その際は、ちょっとした工夫を凝らしてみましょう。

1番よいのは絵や写真を取り入れること。軽度知的障害のある子は、たくさんのものを一度に覚えきれないことが多く、特に抽象的な概念が苦手です。

一例ですが、当ブログでも無料配布している一年生で習う漢字一覧表のような子供がわかりやすい教材を用意してあげるとよいです。

このようなイラストがある教材で一緒に取り組んであげると、子供のモチベーションもあがるはずです。

軽度知的障害の子は、たんぱくなドリルなどが1番苦手になりやすいです。

当ブログちいく村ではわかりやすい九九表など、子供が食いつきやすいイラスト入りの教材をたくさん用意しているので、ぜひチェックしてみてください。

軽度知的障害向けの教材を使う

軽度知的障害の子向けの通信教育教材や家庭学習ドリルがあるので、それを使う方法もあります。

毎月の費用がかかりますが、軽度知的障害の子でも取り組みやすい工夫や、専門家による相談、専用カリキュラム作成などのサービスがあります。

家庭学習を親子でやっていきたい人は市販のドリルなどもおすすめです。「発達障害におすすめのドリル」の記事も参考になると思います。

ドリルよりも本格的にお勉強させていきたい人は、通信教育教材がおすすめ。通信教育は色々ありますが、日本で1番発達障害や知的障害の子に対応した通信教育は「すらら」です。

すららは発達障害の子でも取り組みやすい教材開発を行っており、個別にカリキュラムがついたり、専門家のコーチが専属でついたり、対応はとても丁寧です。

すららは発達障害の子へ教材として口コミもよく、多くの方に利用されている大手教材。

無料の体験もできるので、自分でお勉強させていくのが難しい方は、一度すららを検討してみてはいかがでしょうか。

個別指導の通信教育ならすらら

なお、すららについてはわかりやすい解説記事を用意しているので、詳しい情報が知りたい人は、ぜひチェックしてみてください。

軽度知的障害は勉強できないわけではない

軽度知的障害の子が勉強できない、というわけではありません。

勉強できないというよりも、他の子よりも理解がゆっくりだったり、集中力が続きにくかったりするだけです。

もちろん結果的に勉強が遅れ気味になるかもしれませんが、自分のペースで勉強していけばちゃんと勉強できるようになります。

大事なことは親側が焦ったり、悲観したりしないこと。子供のペースで子供にあう環境・教材でじっくりお勉強させてあげましょう。

軽度知的障害の子への教育方法は悩ましいと思います。

本記事を参考に、子供にあった教材・教育方法が見つかることをお祈りしています。

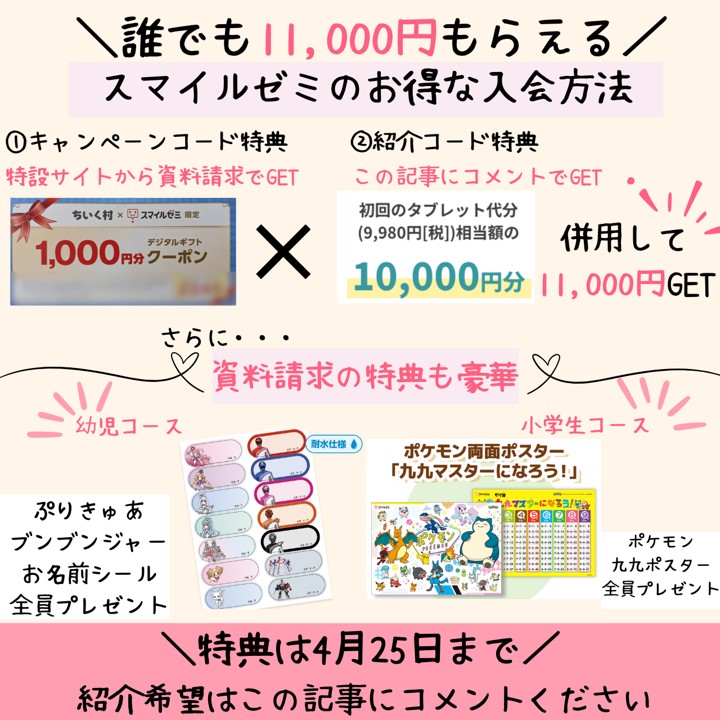

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会する方法はこちらです

1,000円特典付きの限定

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

10,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

最低でも約15,000円もお得

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

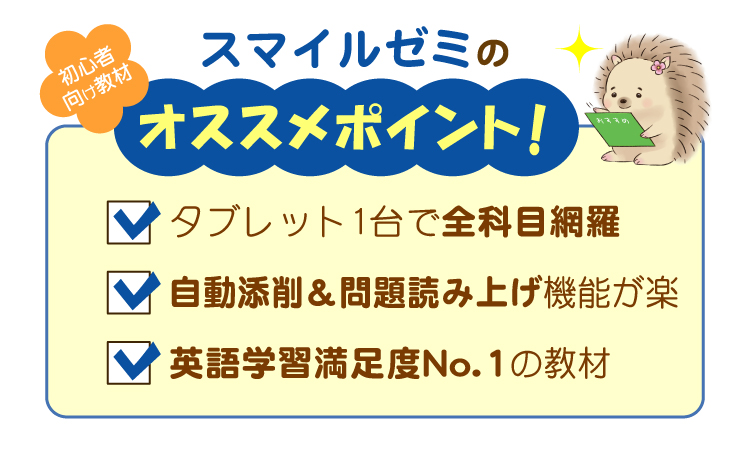

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET