ベビーくもんのメリット・デメリットをまとめたページです。

0歳~2歳向けのベビーくもんに実際に通って感じたメリット・デメリットをお伝えします。

ベビーくもんは人気の幼児教育ですが、「授業が少なくて意味ない」「教育論が古かった」などのデメリットもありますが、「育児の相談ができてメンタルケアになった」というメリットもあります。

実際にベビーくもんに通ったからこそわかるメリット・デメリットもあるので、始める前の参考にしてみてください。

ベビーくもんのデメリット

ベビーくもんのデメリットを10個紹介します。

ベビーくもんに通ってわかったデメリットに加え、世間でもよく言われているデメリットをまとめてみました。

- 対面授業が少ない

- 教材が少ない

- コスパが悪い

- 2歳までしか対応してない

- 絵本ばかり読まされる

- 教育論が古い

- 先生がいまいちな場合がある

- 0歳の頃はほぼ意味ない

- 知育要素は少なめ

これから通う予定の人は、ベビーくもんのデメリットを把握して検討してみてください。

対面授業が少ない

ベビーくもんのデメリットの一つ目は、対面授業が少ない点です。とはいえ、ベビーくもんは通信教育なので、対面授業はなくて当たり前という部分もあります。

そのため、必ずしもデメリットというわけではありません。ただし、やはり教室に通うタイプの幼児教育や、通信教育でも定期的にオンラインでの対面授業がある物と比べると、どうしても対面授業がないのが気になってしまうという人もいるでしょう。

ベビーくもんの特徴の一つは、月1回教室に行って親と先生の面談がある点ですが、親との面談よりも子供の授業をしてくれたら、と感じる人もいるようですね。

対面での授業を行ってほしいと感じているなら、ベビーくもんはやめておいた方が良いかもしれません。

また、公文式も0歳から学ぶことができ、こちらは週2回、決まった曜日に教室に通うことになりますが、1回あたりの学習時間は30分程度です。1教科当たり月々7,000円以上かかる割に、対面での授業が少ないと感じてしまうのも、無理ないことといえるでしょう。

教材が少ない

ベビーくもんんには、教材が少ないのもデメリットといえるでしょう。用意された教材がそもそもそこまで多くはなく、教材自体子供がどうしてもやりたいと感じるようなものでもない点も残念なところです。

ベビーくもんの教材としては、毎月1冊の絵本と「やりとりカード」「うたブック」などになります。実際に、市販されているもので子供自身が見て選んだ教材を買った方が良いのではないかという意見もあるほどです。

もちろん子供にもよりますが、子供の興味を引く要素の少ない教材では、幼児に勉強をさせるのは難しいかもしれないですね。

子供はすぐに興味の対象が移ってしまうので、飽きさせないためには教材のバリエーションが豊富な方が良いに違いありません。そのため、教材が少ないことはデメリットととらえてしまう保護者もいます。

コスパが悪い

ベビーくもんはコスパが悪いのも、デメリットといえます。基本的にベビーくもんは週2回教室に通うようになっています。料金は月2,200円です。教材の少なさや、対面授業のなさを考えるとやはりコスパが悪いと感じてしまう保護者もいます。

毎月の料金は決して高額すぎるというわけではないですが、だからといって安いというわけでもありません。他の通信教育と比べて物足りないと感じてしまうなら、始める前によく比較検討をしてみるといいでしょう。

また、ベビーくもんとはいっても必ずしも通信教育ばかりではありません。公文式も0~2歳コースがあり、さんすう、えいご、こくごを学ぶことができます。

週2回教室に通って1教科当たり30分程度、料金は毎月1教科7,150円です。教科が増えると料金もその分上乗せされます。かなり高い金額であり、決してコスパがいいとはいえません。

2歳までしか対応してない

ベビーくもんは、2歳までしか対応していない点もデメリットです。他の幼児通信教育の場合、年齢が上がるとともに教材などもステップアップすることが多く、2歳になったから他の通信教育を探さなくてはならない、ということにはなりません。

子供にとって良い影響があるなら、そのまま大きくなっても続けたいと思うかもしれませんよね。しかし、ベビーくもんは基本的に2歳までなので、気に入っていても他に移行しなければなりません。その点がデメリットと感じる人もいます。

絵本ばかり読まされる

絵本ばかり読まされる、というのもデメリットの一つといえるでしょう。ベビーくもんは、親がどれだけできるかにかかっているような部分もあります。

親が積極的に子供に関わり、絵本を読んだり歌ったりする方式です。もちろん悪いわけではありませんが、絵本が毎月届くことからも「絵本ばかり読まされている」と感じてしまうことも。そのため、絵本の読み聞かせが苦手な人には合わないかもしれません。

教育論が古い

ベビーくもんでは、親子の触れ合いを大切にし、親が子供に読み聞かせをしたり歌をうたったりすることが大切と考えています。もちろん、その理論が間違っているというわけではないでしょう。親子の時間を大切にしたいと考えるのは、だれしも同じです。

とはいえ、ベビーくもんではCDやDVDなどはなく、基本紙の教材ばかりです。もちろん紙の教材がいけないというわけではありませんが、DVD教材などを使って良かった、そっちの方がやりやすいと感じている人には合わないかもしれません。

また、親が色々教えるのではなく、プロの講師にいろいろしてほしいと考える人には、ベビーくもんはデメリットと感じられるのではないでしょうか。

先生がいまいちな場合がある

ベビーくもんは、基本的に通信教育であり、教材を月1回教室に取りに行き、その時に戦線と親が面談をする形になります。

つまり、先生と保護者の相性も大切というわけです。くもんの先生といっても、さまざまな人がいるのは当然です。その中で担当になった先生が保護者との相性が悪ければ、子供を続けさせようという気にはならないでしょう。

通うママ友と合わない

ベビーくもんでは、公文式を習わせることができ、その場合は決まった曜日に教室に通うことになります。しかし、同じ教室に通うママ友と必ず気が合うとは限りません。

気が合わないママ友もいるでしょう。保護者同士が合わないと、子供を通わせ続けるのは難しいものがありますよね。そのため、ママ友の関係で教室に通うことにデメリットを感じることがあります。

通信教育だけを利用するなら問題はないかもしれませんが、教室に通わせるとなると、保護者同士の相性も重要となってくるため、注意が必要です。

0歳の頃はほぼ意味ない

ベビーくもんは、親が思い立った時からいつでも始められる、とありますが、0歳ではほぼ意味がありません。

もちろん、絵本の読み聞かせや歌を歌ってあげるなどは意味がないということはないでしょう。子供にとって良い刺激となるはずです。

しかし、こくごやさんすう、えいごなどを0歳から習うことも可能ですが、さすがにこちらは意味がないと感じてしまう人も多いでしょう。それぞれの月例に合わせて、ふさわしい教育があるからです。

いくら教育は早くからしたほうが良いとはいえ、年齢に合わせた教育も大切にしたほうが良いでしょう。

知育要素は少なめ

ベビーくもんは、知育要素は少なめです。子供のころからとにかく英才教育をしたい、という親であればやめておくほうが良いでしょう。

もちろん、公文でさんすう、こくご、えいごを習いたいというのなら、知育要素が低めと感じることはありません。ただし、0歳からこれらの額種を始めるのは早すぎるのでは、と感じる人もいますよね。

とはいえ、通信教育のベビーくもんでは物足りないと感じてしまうかもしれません。無理に学習要素を取り入れなくても少しずつ伸ばしていきたいのなら問題はないかもしれませんが、知育要素を多く取り入れたいのなら、ほかの通信教育を検討するのも一つの手段です。

ベビーくもんのメリット

ベビーくもんのデメリットはたくさんありましたが、反面メリットもあります。メリット・デメリットを見て受講判断をしたい人は、よいところも見てみてください。

育児の相談ができた

ベビーくもんは先生とお話する機会を設けてくれます。そのため、教育以外の育児相談もしてくれるので、0歳~2歳の育児ノウハウを教えてもらったり、日々の悩みを聞いてもらったり、精神的に助かる部分も多いです。

特にまわりにママ友がいなかったり、相談できる人がいなかったり、抱え込んでしまうような環境にいる方にはこのメリットは大きいでしょう。

絵本の買い足しをしなくてよい

ベビーくもんでは教材として絵本があります。

でも実際には教室にある絵本を借りて読めるので、本当にたくさんの絵本を与えてあげることができます(教室によりますが)

図書館に行く手間も省けますし、公文の質の良い絵本を借りれるのでこれはベビーくもんのメリットといえるでしょう。

少人数制の育児教室

ベビーくもんは少人数制の育児教室のようなイメージです。もちろん教室によりますが、少人数でお話できる機会は貴重な時間といえます。

場合によってはマンツーマンになることも。先生と馬が合えば色んな情報が聞けますし、子どもの成長についても密に相談することができます。

大人数だと”派閥”のようなものもできがちですが、そのようなことがないように少人数制で進めてくれるので、人付き合いが不安な方でも始めやすくなっています。

ベビーくもんはデメリット踏まえて始めよう

ベビーくもんにはさまざまなデメリットがありますが、だからといって意味がないというわけではありません。しっかりメリットもありました。

子供にどのような教育をしたいのか、今やらせたいこと、やってあげたいことは何なのかをよく考え、子供に合った教育ができる教材を選ぶことが大切です。

デメリットばかりに目を向けず、メリットとデメリットを比較検討して、より子供に向いている幼児教育を選択してみてくださいね。

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

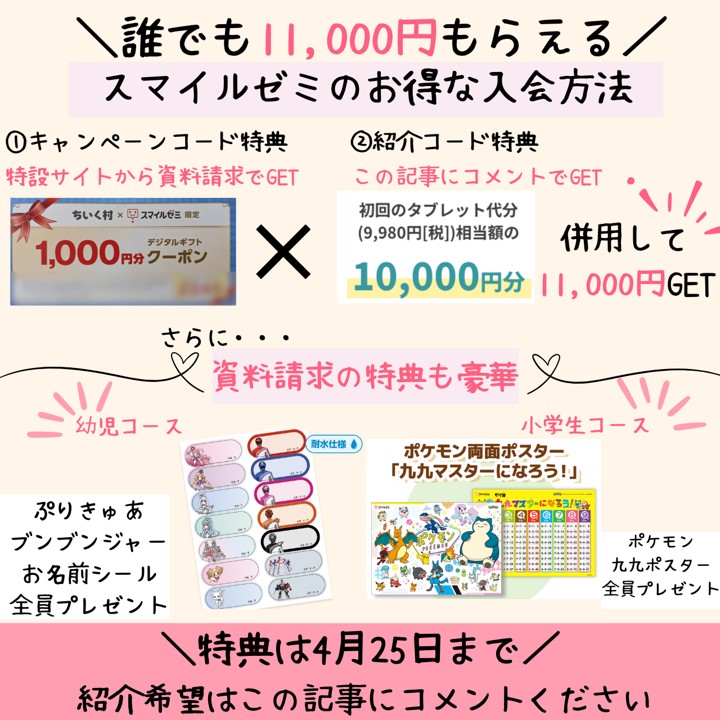

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会する方法はこちらです

1,000円特典付きの限定

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

10,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

最低でも約15,000円もお得

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

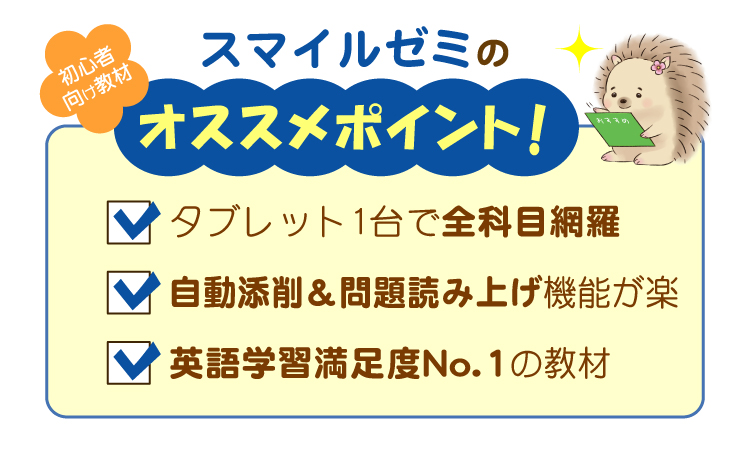

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET